Una mattina, sono sbarcata sull’Isola del Giglio. Muovendomi a piedi dal porto, ho superato la Spiaggia delle Cannelle e, diretta verso sud, ho camminato ancora oltre, lì dove l’isola si fa disabitata e i sentieri costeggiano il mare e si perdono tra uno sperone e l’altro. Poco più avanti, un tratto esposto scendeva sugli scogli fino a una conca protetta dalle onde alte. Il caldo e il sudore sarebbero stati lavati via senza troppi riguardi se la promessa di quel bagno refrigerante non si fosse infranta davanti a un gabbiano. Se ne stava lì sotto, ferito, a strillare. Si dibatteva e si rotolava. Non era ancora del tutto bianco. Era giovane e forse non aveva saputo destreggiarsi tra le correnti d’aria ma, di certo, a ogni movimento peggiorava la sua condizione, allontanandosi dal cielo e dal mare aperto. Si ostinava, infatti, a far leva col collo per infilarsi in un budello di rocce; uno spazio sempre più̀ angusto, un anfratto dentro cui nessuno, uomo o uccello, avrebbe mai più̀ potuto avvicinarlo. Un’ala piegata, l’atra schizzava violenta sul filo del mare. Urlava, si contorceva e beccava, tanto da rendere impossibile anche solo ucciderlo prima che i pesci iniziassero a mangiarlo da sotto. L’ho guardato senza riuscire a far nulla e poi sono andata via. M’ha accompagnata per molte ore uno strano turbamento.

Quando qualche tempo dopo mi è capitato di rileggere L’isola di Arturo, sono stata assalita dal ricordo di quello stesso gabbiano. Reso irragionevole dall’urgenza di sopravvivere alla propria condizione, lo vedevo di nuovo dibattersi e contorcersi, aggressivo, finito dalla paura di essere stato sconfitto, abbandonato, deprivato. Una disperazione che pareva condanna. Al Giglio, la tensione se ne era andata camminando sotto il sole e il peso dello zaino. Leggendo, invece, si è sciolta solo alla fine e solo quando era ormai sicuro che il bambino narrato, Arturo, si fosse salvato, per diventare, finalmente, l’adulto narratore. La sontuosa scenografia, i castelli, i chiari di luna, i cieli e il brillare del sole trovano un senso nella narrazione che Arturo fa di se stesso quando, ancora bambino, si dibatteva tra il desiderio di essere amato e la voglia rabbiosa di farne a meno.

Un invito imperioso ma amorevole, quello del libro. Un cerchio che ricomincia diverso ad ogni nuova lettura, nuovo ad ogni diversa età. Smettere di scimmiottare i signorotti di Procida per diventare signori di se stessi.

Smettere di sbracciarsi per chiedere amore e iniziare davvero ad amare per primi. Anche lontano dalla perfezione, propria e dell’altro. Rileggere l’esperienza di Procida fa sì che il raccontare la storia consenta all’atto di rimozione (far finta che Procida non sia mai esistita) di trasformarsi in un inizio, una sorta di ritorno riflessivo(1) favorito dall'esistenza di un luogo fisico e capace di tenere insieme i caratteri splendidi e terrifici dell’isolamento.

Lontano dal romanzo di educazione sentimentale o di avventura come quelli in cui si muovono i ragazzini della letteratura americana, l’apparato grandioso, la scenografia dentro cui si muove Arturo, si appoggia sulla pienezza emotiva e sentimentale dell’adulto che non dimentica il bambino che è stato. Per questo, il testo è disseminato di appigli in cui Arturo – mentre racconta – commenta se stesso: non si sottrae alla memoria ma vuole smettere di identificarsi con l’Arturo bambino, per sentirsi finalmente libero di essere adulto.

Arturo adulto racconta e, raccontando, si libera dalla emergenza dolorosa in cui si trova. Lungo le pagine Elsa Morante fa in modo che Arturo arrivi a rinnegare la schiavitù di dover essere oggetto d’amore; squarcia il velo della Procida, simbolo di un paradiso originario e incontaminato, e ci libera dal dovere di essere amabili per consentirci di amare.

Ci riesce, raccontando l’isola che ciascuno di noi può diventare, castello e prigione insieme. Ci riesce dettagliando la sete d’amore. Ci riesce esplodendo il dolore della negazione d’amore.

Siamo nell’Italia del 1957 ed è decisa a disintegrare quel grande cappello che siamo soliti chiamare amore e sotto la cui copertura cerchiamo di nobilitare o giustificare afflati e pulsioni. Arturo, uomo e ragazzino, ci mostra la via attraverso cui nascono e si rincorrono il desiderio e il dolore; mostra, con la stessa naturalezza del sole e del vento, quanto spazio possano avere pulsioni e desideri nella determinazione dell’anima e soprattutto quanto, anche in essi, risieda il carattere divino e spirituale dell’esistenza.

Nunziatella è la prima donna con cui si relaziona Arturo, orfano di madre. Arturo non può scegliere di amare un’altra se non lei, perché è la prima e unica nel suo castello ma anche perché è la scelta del padre. È un desiderio non suo a desiderare. La sola azione che può compiere Arturo, appena fuori dall’infanzia, è rivoltare la passività (di una eredità) in desiderio. E lo fa. E, in conseguenza a questa scelta, in una geometria delle relazioni talmente esatta da non dover neanche faticare a rintracciare le dinamiche delle teorie lacaniane, Nunziatella si rende inaccessibile e, con i suoi movimenti contraddittori, con la sua cultura popolare e con il linguaggio della sua religione, interpreta e apre la strada al desiderio, fino alla fine del racconto in cui rimane invisibile e arroccata.

Non amore ma desiderio di amore è quel che si vive anche fuori dalle mura del castello, con Assuntina. L’esplosione solare dei paesaggi e dei corpi, la ricorrenza degli incontri, i giochi lungo la salita al castello per ingelosire Nunziatella danno spessore al vigore del desiderio che dirompe e che abiterà l’età̀ adulta. E anche le lacrime di Arturo altro non sono che il dispetto di non essere stati riconosciuti come unici. Chi di noi, d’altronde, non ha versato lacrime per un qualcosa che neanche lontanamente assomigliava all’amore ma solo all’orgoglio di non essere stati idolatrati abbastanza?

Al contrario di Alice, che non sa chi lei sia, ma si preoccupa di usare quello che sa per trovare un senso all’anarchia del mondo delle meraviglie, Arturo, narratore adulto, sa bene chi è e di cosa si è servito per cavalcare l’anarchia che ha disegnato la sua vita(2): i libri, le vite dei grandi condottieri, le grandi storie, la parola, la bellezza. Arturo bambino non gioca. Vive i giochi che inventa. E con lui viviamo e cadiamo nel caos di quel che si veste d’amore.

Un amore che, non a caso, ha il linguaggio originale dei trovatori; lo stesso che crea i propri ostacoli per trovare la ragione di essere raccontato. Arturo o Artù̀ sono nomi che lasciano una traccia evidente di quell’amore tragico e devastante di cui parla Denis de Rougemont(3) e da cui la Morante ci libera facendoci tornare – con gli occhi dell’adulto – sui caratteri più elementari del desiderio. Occhi tutt’altro che censori ma capaci di scardinare la prigionia cui ci si sottopone scambiando per amore qualsiasi sommovimento del corpo o che spinge l’anima a esplorare quel che ancora non conosce.

Al di là di quel che Elsa Morante scrive a De Benedetti, ovvero che mai, durante la stesura, aveva chiesto aiuto alla sua «intelligenza», ma aveva richiamato, invece, una «specie di memoria» e che, trovandosi «in uno stato definitivo di incompletezza e di solitudine, non vidi altra via che quella: di ritornare a una mia rimpianta condizione di ragazzo»(4) a volte pare che anche la veste maschile cada e mostri l’unico e vero trasporto che conduce inequivocabilmente alla figura assolutizzante del padre. Una fissità dell’oggetto amoroso, tutta femminile nella tradizione letteraria, che Arturo personaggio non riesce a soffocare o mascherare e che lo trascina con devozione verso un solo modello di uomo che è il padre.

In opposizione alla fissità dell’oggetto d’amore, c’è il paradosso di un Arturo in perenne movimento: spazi e occasioni in cui l’amore non corrisposto, o corrisposto e negato, o, ancora, confuso, ridisegna di continuo le relazioni. Arturo passa dall’essere padrone di se stesso e di tutto il mondo che calpesta, conosce e inventa, ad apparire il «guaglioncello» da accudire e adottare. E se, come scriveva Sartre(5), il soggetto si può realizzare solo trovando un senso a quello che l’altro ha fatto di lui, i personaggi di Procida non hanno alcun altro spazio che non sia appunto quello della interdipendenza.

Una tensione costante. L’interezza del palazzo esplode in mille stanze, ognuna delle quali più o meno vicina, più o meno abitata o arredata, piena o vuota, ma comunque connessa alle geometrie d’amore che cambiano nella scena, come nella vita dei personaggi.

Un caos immobile che si interrompe solo con il rito affidato al balio Silvestro che appare proprio quando l’infanzia deve terminare prima che minacci di diventare una dannazione. L’ingresso dei due nella grotta è una evocazione irresistibile alla figura del demiurgo, il solo capace di coltivare e mantenere un legame autentico con il piccolo Arturo, di essere davvero capace di pensare se stesso anche nella storia dei grandi eventi e soprattutto di ricondurre a unità di senso i frammenti della infanzia.

Ma anche qui l’invenzione della Morante rende potente quell’incontro, illuminato di tenerezza, che avviene dopo la distruzione – delicata ma definitiva – dell’autorità di un maschile, non ancora storicizzato ma, di certo, mitizzato nella figura del padre.

Se Morante avesse tratteggiato Wilhelm cattivo o cinico o solo estraneo, non lo avrebbe reso diverso dai padri già noti, neorealisti o veristi. L’omosessualità del padre spinge fuori il genitore dalla sede dell’ideale e sposta l’attenzione in direzione della responsabilità della relazione invece che sulle caratteristiche del genitore chiamato a educare, accompagnare, aprire alla vita. Confrontarsi con la figura di questo padre – peraltro senza averlo ammantato di alcun attributo femminile se non nel canto delle sirene sconfitte(6) – fa dell’opera della Morante una impresa insostituibile.

Nessuno scandalo sfiora la testa di Arturo. A Procida, il trauma non è sapere che il padre sia omosessuale. Il trauma è sapere che il padre ama un’altra persona da cui non è corrisposto. Il trauma è riconoscere nel padre la stessa sofferenza; toccare la fragilità del simulacro ed esplorarne le debolezze. Accorgersi di non poter tornare a far finta di non aver mai conosciuto quelle debolezze. Ed è proprio la vulnerabilità del padre che svela ad Arturo i confini della finzione. Il contorno frastagliato tra ideale e reale. Dietro gli scogli, appena intuibili. Sono friabilità tratteggiate con una delicatezza tale da non poterle rifiutare o negare ma solo riconoscere e accogliere. La legge del padre e la funzione prescrittiva del padre di Arturo – che sull’isola di fatto ne sancisce l’immanenza – allora non potrà più̀ essere minaccia ma invito a desiderare. Sono le sue carezze che si desiderano. È la sua donna che si desidera, sono i suoi viaggi e le sue conoscenze cui si tende(7). La verità, pur confusa, rincorsa, incomprensibile forse anche, mette fine alla castrazione dettata dalla ricerca di un consenso a tutti i costi.

Il valore del padre di Arturo e dell’Arturo bambino, a metà tra devozione e azione, sta proprio nella rivoluzione che la Morante infligge all’immagine di Wilhelm per ripensare la funzione paterna che sta dentro ognuno di noi. Scartare la legge castrante e liberarsi dall’autoritarismo che soggiace silente è l’atto che permette di raccogliere quel che resta dell'astrazione dell'amore per lasciarsi andare e approdare, finalmente, alla specificità di ciascuna anima nella autenticità delle relazioni di cui sapremo essere responsabili e avere cura.

Per questo, come accade con un conto in sospeso, l’isola chiede sempre un ritorno: offre e rinnova la sua eredità, ovvero il castello della propria storia e di quel che si è vissuto senza più il velo del dolore ma con la promessa di una felicità da scoprire.

Note

(1) Per gli studi sulla pratica del ritorno riflessivo e sulla determinazione funzionale alla ricerca e attribuzione di senso e significato, si veda il lavoro di Schutz e in particolare i testi del 1974 e del 1996.

(2) Su questo, un riferimento immancabile è alla "Introduzione" di Stefano Bartezzaghi a Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie e Al di là dello Specchio di Lewis Carroll, Einaudi, 2014.

(3) Denis de Rougemont, L' amore e l'Occidente, trad. L. Santucci, BUR, 1998.

(4) La lettera porta la data del 18 febbraio 1957 ed è contenuta nel volume L’amata. Lettere di e a Elsa Morante, a cura di Daniele Morante, con la collaborazione di Giuliana Zagra, Einaudi, 2012.

(5) J.P. Sartre, L'essere e il nulla, trad. G. Del Bo, a cura di Fergnani, Lazzari, Il Saggiatore, 2014.

(6) Sulla relazione tra la dimensione femminea del canto delle sirene e la poesia degli aedi e di Orfeo si veda di Agnese Grieco, Atlante delle sirene. Viaggio sentimentale tra le creature che ci incantano da millenni, Il Saggiatore, 2017.

(7) Sulla cultura paterna, sui danni dell’assenza di una cultura paterna e sulle strade intraprese per accogliere le eredità dei padri, si fa riferimento all’ampio lavoro di Massimo Recalcati di cui qui si cita, a solo titolo esemplificativo, Il segreto del figlio. Da Edipo al figlio ritrovato, Feltrinelli, Milano, 2017; Le mani della madre. Desiderio, fantasmi ed eredità del materno, Feltrinelli, Milano, 2015; Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli, Milano, 2013; Patria senza padri. Psicopatologia della politica italiana, C. Raimo (a cura di) Minimum fax, Roma, 2013; Ritratti del desiderio, Raffaello Cortina, Milano, 2012; Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna, Raffaello Cortina (a cura di), Milano, 2011; Sull’odio, Mondadori, Milano, 2004.

Benedetta Sonqua Torchia

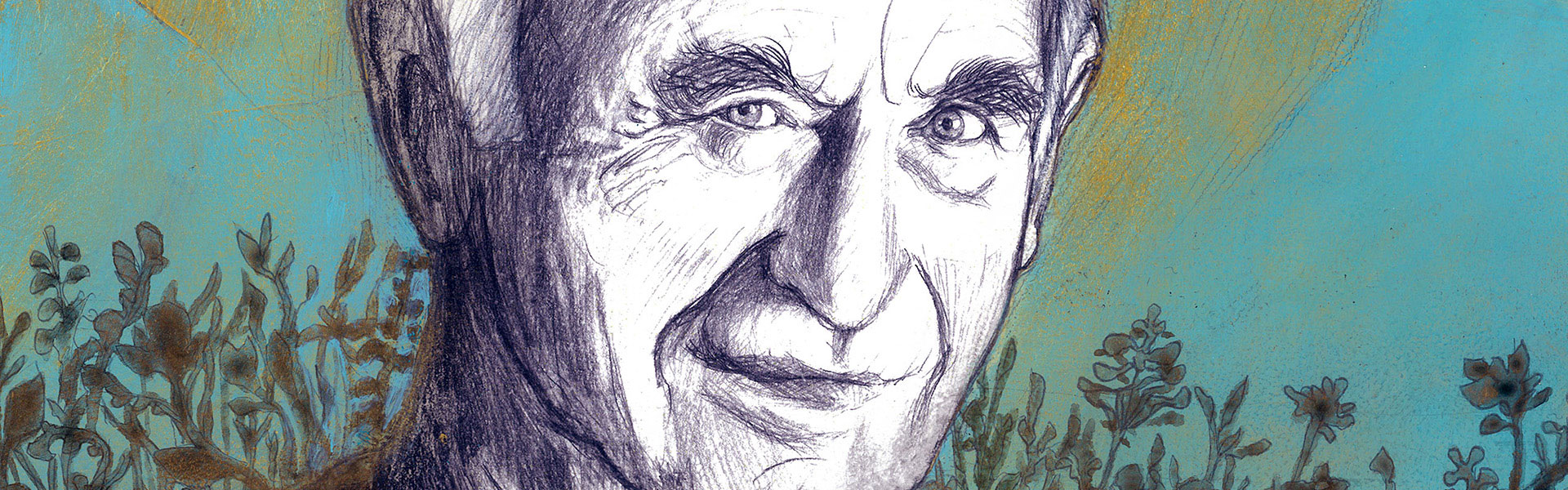

Illustrazione: Ritratto di Elsa Morante di Veronica Leffe. Per altre opere http://www.instagram.com/veronica.leffe/